暮色中的黄旗山像一卷浸过岭南烟雨的绢本,赭红色的灯笼造型在夕照中泛起琥珀光泽。我伫立在山顶的观景台前,看东江如青罗带般缠绕着莞邑。这座东莞的祖山不过百丈余,却成了我客居岭南三十余载最熨帖的精神原乡。每当归鸟掠过飞檐,那些沉在岁月河床底的往事便如莞香木般浮出水面,在暮鼓声里袅袅生烟。

手机在亚麻唐装口袋里震动,我低头一看,是廖正强发来的语音:"一丁兄,下月初三,洪江古商城的青石板该被春雨洗得发亮了吧。"谁说不是呢?他的声音里裹着南海大沥一带特有的湿润和清凉。我望着远处南城CBD渐次亮起的灯火,忽然想起四十四年前岳麓山的枫叶。那年深秋,三个穿着蓝布中山装的羞涩少年,踩着满山红叶急于赶回樟园的216阶梯教室去听中文系主任马积高先生开讲《楚辞》。山径旁的野菊绽放得泼辣,廖正强总爱俯身轻嗅,说这香气像他宁乡老屋后晒的盐姜。来自桃源陬市的张文勇一个趔趄差点失手把斜挎着的小提琴包掉入悬崖底下。 十舍楼前的合欢树记得我们彻夜长谈的剪影。

1982年深冬某个雪夜,我和廖正强裹着军大衣蹲在走廊尽头的煤炉旁,守着铝制饭盒煮红薯。蒸汽在玻璃窗上凝成冰花,他说起母亲用粗糙的双手纳出全家人过冬的棉鞋,我则讲述沅水畔吊脚楼里的油灯如何照亮《离骚》的注疏。老家湘潭的赵乾知过来善意提醒我们该熄灯就寝了。那时我们尚不知,命运的潮水会将两个湘西与宁乡的青葱少年推向珠江三角洲的霓虹深处。

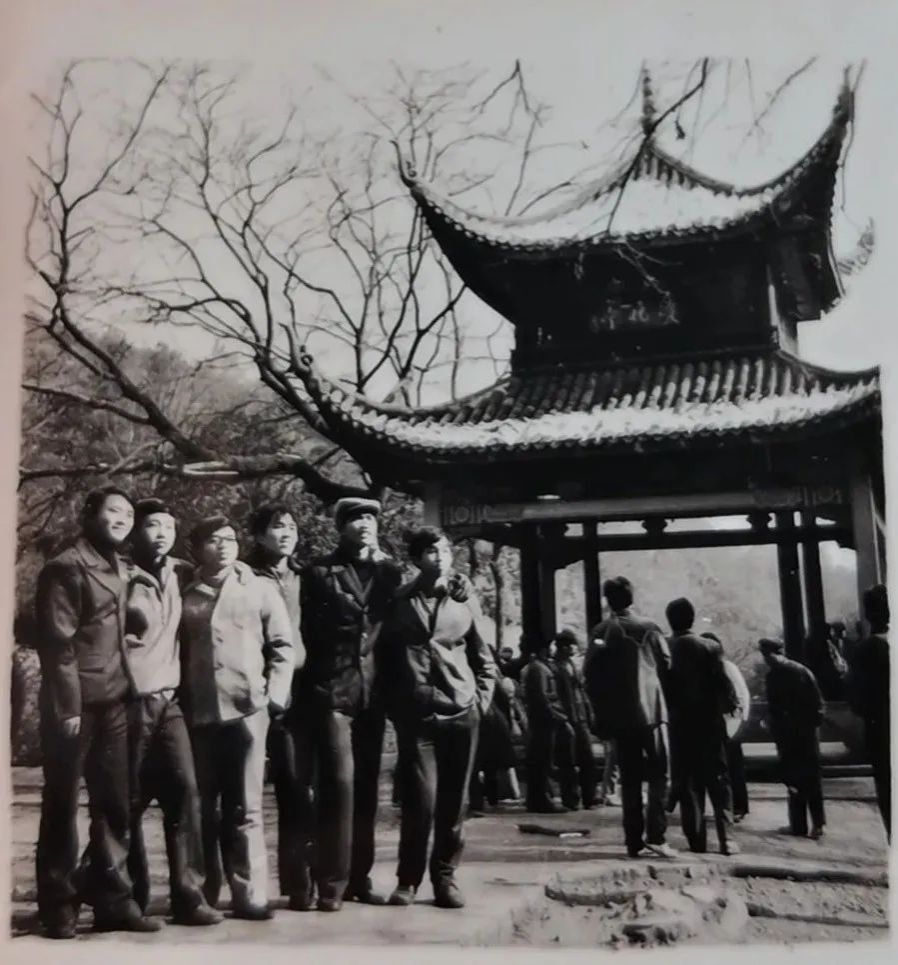

有一年清明,我和向彪重访爱晚亭。通往第七十三军抗战阵亡将士公墓的石阶上苔痕愈深,亭角铜铃在雨中叮咚。当年刻在枫树上的"81中文"已随年轮漫漶成模糊的瘢痕。上大学前已做过多年大队支书的班长陈立荣的故作深沉,江建高半卧石凳唱《牡丹亭》的狂态,龚湘海的醉拳,郭光春的健硕,蒋诗堂默默替大家斟满啤酒的憨笑,戴深度近视眼镜的唐橘洲辩论时手里挥动的竹骨折扇,曾敬明学外地游客吹木叶的笨拙模样……都成了被时光风干的标本。唯有湘江依旧,载着荣湾镇的灯火奔向苍茫。

岳麓书院文庙的棂星门前,我们常能遇见老夫子吴容甫先生执卷徐行。先生授课时总爱用蓝布包裹的《文心雕龙》作镇纸,粉笔灰落在他藏青色的中山装领口,像撒了一层薄雪。某日授课,先生突然驻足窗前,指着天文观测台被积雪压弯的竹枝说:"文气当如雪竹,宁折勿曲。"这句话后来被曹群请人刻在湘妃竹笔筒上,随她辗转美利坚三十余年。 杨安仑先生指导我撰写《论影视艺术的空筐结构》时,正值枫丹芦白时节。先生办公室的紫砂壶嘴永远飘着君山银针的兰香,案头堆满从香港捎来的电影理论期刊。有次论及安东尼奥尼的《红色沙漠》,先生忽然起身推开后院门,让暮春的雨丝飘进来:"你看,这雨幕就是天然的银幕,每颗雨珠都在放映不同的人生切片。"

凌宇先生从北京学成归来首次分享沈从文作品专题讲座那日,窗外正飘着长沙罕见的鹅毛雪。记不清是谁用随身携带的军用水壶带了些酒香四溢的包谷烧到课室,谢瑞鸿用搪瓷缸捂着武冈豆干,郑乐群摸出藏在书桌抽屉里的隆回辣椒酱,里面还有几块农家猫乳。当先生讲到《边城》里爷爷的葬礼时,走廊突然传来年级辅导员呵斥学生违规使用电炉的声音。众人慌忙叠声求饶的当口,却见系主任推门而入,笑着从呢子大衣里掏出一袋酱板鸭:"下酒菜总要配齐的。"

有一年暑假,我滞留校园没回洪江。与我同样来自湘西的凌宇先生特意绕道二里半的旧书摊,淘来民国版的《沈从文小说选集》赠我。扉页题着从文先生的手迹影印本:"照我思索,能理解我;照我思索,可认识人。"那晚教电影文学的舒其蕙老师和一班的张良田也来了,彼此在赫石坡下的凉亭对坐,凌宇老师说起自己1979年于北大王瑶先生门下读现代文学研究生时在沈从文家里夜谈的往事,山岚氤氲中,凤凰的吊脚楼与沱江的橹声仿佛穿透了京湘之间的千重山峦。

1983年端午,外甥李杜刚刚出生一个多月,国防科大的表弟王伟带着军用望远镜来访。他母亲是我父亲的堂姐,我唤举芳姑姑,表弟移居新西兰没多久便把他做医生的母亲接去了惠灵顿养老。恰巧几个来自不同高校的洪江游子挤在师大十舍503室,就着煤油炉煮阳春面。表弟用战术手电在天花板投射星座,说这是他们在野外测绘时的消遣。来自湖大的廖先禄掏出洪江酥糖分给大家,油纸窸窣声里,我们竟尝出了窨子屋雨季温情的潮气。 深秋的橘子洲头,长沙铁道学院的蔡冰带来乔榛、丁建华最新上市的配乐合诵磁带。“天空没有翅膀的痕迹,小鸟已经飞过……”杨彩凤教我们剪湘西傩面。她随身携带的苗族银剪刀在白花花的阳光下闪动,碎纸纷飞如蝶,落在陈映红带来的《资本论》笔记上。萧隆国突然提议用剪纸装饰张会恩先生的《文章学概论》课堂,老先生见到贴满窗棂的"之乎者也"剪纸,竟破例允许我们保留了整个冬天。

最难忘的是王昌猷先生带领的宋词踏访。那个春寒料峭的清晨,我们跟着先生深一脚浅一脚走在开福寺外的泥径上。先生披着灰呢大衣,手杖点击青砖的脆响合着《扬州慢》的吟诵:"渐黄昏,清角吹寒,都在空城。"彭恺奇先生和陶先淮老师不知何时也在百忙中受邀请加入了我们的行列,陶先淮老师忽然接上"纵豆蔻词工,青楼梦好",三位先生的唱和、加持惊起了竹林间的白鹭。 多年后,我意外得到一本陶先淮老师签名版的《麓山雏唱》。

张会恩先生的《文章学概论》课堂总是飘着油墨香。某个梅雨季的清晨,身体微胖的先生拎着滴水的油纸伞迈进教室,伞骨上粘着半片岳麓山的枫叶。讲至"文脉如潇湘之水,有形无迹"时,他突然从公文包里掏出泛黄的《昭明文选》残卷,那是抗战时期藏在沅陵二酉山洞幸存的古籍。书页间的蠹虫蛀痕在幻灯片里宛如神秘星图,前排的朱荣华突然举手:"老师,这蛀痕走势像不像《文心雕龙》的章节目录?"满室粲然。

1984年国庆前夕,我们部分同学重走沈从文湘西考察路线。在凤凰虹桥,导游指着沱江上的鸬鹚船,说起从文先生晚年总念叨"船过青浪滩,那浪头比屋脊还高呢"。来自岳阳的罗剑霞用军用测距仪测算吊脚楼倾斜角度,却被晒酱的土家族阿妹误认作测绘队干部。夜宿苗寨时,我们一行与寨老对饮高粱酒,醉中不知是谁竟用苗语唱起《楚辞·山鬼》,火塘把我们的影子投在木壁上,晃得像场皮影戏。

湖大二舍与师大宿舍间的无名高地,是我们开辟的"雅集之路"。某个春夜,冶金工业学校的洪江同学陈代余扛来地质锤,说要在岳王亭畔找寻"文字矿脉"。月光下,他敲击青石的脆响惊起宿鸟,警察学校的洪江同学赖振华忽然指着飞鸟说:"这不正是《赤壁赋》划然长啸,草木震动的意境?"众人遂以搪瓷缸代酒盏,在赫石坡上演了一场即兴诗文会。

湖南师大南院的洪江同乡会最具烟火气。每逢寒露,孙雪萌便用地质样本箱偷运洪江血粑鸭来校。有次在石佳冲财经学院的另一位洪江同学宿舍聚餐,铝饭盒蒸腾的热气触发了烟雾报警器;赶来查看的宿管阿姨见满桌剪纸配《离骚》的奇景,竟忘了训斥,反从围裙兜里掏出一瓶浏阳豆豉助兴。那夜醺然归校,我们在湘江大桥上齐诵《春江花月夜》,惊醒了泊船守夜的渔人。

最惊心动魄的是大三暑假湘江夜泳。三名洪江子弟从橘子洲头游向水陆洲,长沙商业学校的张利民用防水袋装着《时间简史》,说要在江心研读"时空弯曲"。游至中流忽遇货轮经过,漩涡将众人冲散。危急时刻,长在澧水边的李冰融吹响救生哨,哨音混着江风竟吹出《伏尔塔瓦河》的旋律。后来我们在南门口吃刮凉粉压惊,同寝室的任己任颤抖的手把辣子油洒在了《国富论》笔记上。

美学课教授杨安仑先生的书斋总让我想起洪江窨子屋的天井。为完善《论影视艺术的空筐结构》,我连续三周蹲守先生办公室。某日暴雨突至,先生指着窗玻璃上蜿蜒的水痕:"看这雨迹,就是蒙太奇脚本。"他突然起身示范《战舰波将金号》的阶梯调度,老花镜滑落鼻梁的模样,与课堂上威严的形象判若两人。答辩当日,陶先淮老师特意绾了凌云髻,发间银簪是楚墓出土文物的仿制品。当我论及"空筐的留白美学"时,老师突然离席取来一幅未装裱的水墨,抖开竟是八大山人的枯荷图:"这画里的虚空,可比你论文里的筐子更妙?"满场屏息间,凌宇先生抚掌笑道:"沈从文的《边城》,何尝不是个装满湘西魂魄的空筐?"

毕业季的爱晚亭枫林里,彭丙成先生为我们讲授最后一课。先生以竹杖为笔,在积雪上写下"修辞立其诚",雪粒被风卷起,粘在廖炳晔的近视镜片上。来自加拿大的留学生艾琳用胶片相机记录此景,二十年后这张照片竟出现在多伦多的中国现代文学展上,彼时曹群已在北美某大学东亚系执教十年。

同学们拿到《派遣证》收拾行囊那日,周秉钧先生挨个宿舍送别。他赠我的《文心雕龙注疏》扉页,抄着钱粮湖农场的旧体诗:"犁破星河耕晓雾,文章原是稻粱谋。"先生转身时,我瞥见他中山装肘部的补丁针脚细密,恰似《文赋》里说的"石韫玉而山辉"。

毕业经年,永州夜雨中的告别最是锥心。2009 年春,唐晓琳抱着青瓷酒罐在香零山风景区入口处追来的身影,竟成永诀。那年潇水暴涨,我返粤路经永州,停车与诸君一晤,他和擅书法的李鼎荣追着我们的座驾跑了好远,外套上的雨水甩成晶莹的弧线。那罐浸泡着五步蛇的药酒,至今仍封存在我书房的某个角落。有时深夜改稿倦极,恍惚能听见酒液在陶瓮中轻轻摇晃,像煞钱粮湖农场夏夜的蛙鸣。多年前老家钱粮湖的刘应湘也走了。

2019年深秋,罗秀东突然出现在樟木头的中国作家第一村。他提着宝庆府的老字号猪血丸子,说刚参加完保险行业MDRT全球百万圆桌会议回国。我们坐在帝豪花园的半仞斋剥柚子,他突然从西装内袋掏出一张泛黄的课程表——1983年春的《楚辞研究》课时安排,边缘还粘着当年二里半小卖部的糖纸。 我和刘忠洋、曹建初陪他驱车夜访东莞可园,见廊间悬着吴容甫先生手书的《定风波》。守园人竟是湖南师大校友之子,闻我们说起"81中文"旧事,竟取出珍藏的君山银针暖心相待。老罗抚摸着廊柱上的蚝壳窗,忽然轻声说:"这岭南园林的月亮,到底不如岳麓山那般透着书卷气。"我笑指池中锦鲤:"没见它们正衔着《文心雕龙》的残页?"

从可园出来,我们特意绕道南城社科大楼。那株明代凤凰木的根系已穿透石阶,月光把枝影印在玻璃幕墙上,恍若马积高先生乘龙快婿王毅老师当年在校办红楼向我们展示的古籍水印。老罗突然哼起《绿岛小夜曲》,调子却跑到了浏阳河畔。此刻,洪江古商城的青石板料应正沁着夜露;而东江潮水涨落的节律,竟与沅水拍打洪江码头的声音渐渐重合。 我们一道深情回忆:毕业前夜的桃子湖畔,汪名凡先生为我们举办月光诗会。一位女教授特意换上霁青色旗袍,发髻簪着朵新鲜的栀子。当校乐队罗任重的小提琴拉响《思乡曲》时,教授忽然离席,踩着露水步向水杉林深处。月光把她擦拭泪痕的手帕染成冷蓝色,那方帕子上绣着的"一片冰心",后来成了我们班毕业纪念册的题词。

时光荏苒。2024年孟冬我在中国作家第一村怀风堂婆娑的树影下整理旧信札时,竟然翻出邱平堂1993年寄自岳阳的明信片。泛黄的洞庭湖照片背面,钢笔字迹洇染如泪痕:"近日读庾信《哀江南赋》,始知少时轻狂。"这位总爱在宿舍背诵《滕王阁序》的同窗,终究没能等到退休后相约重登岳阳楼的日子。我们81级3班5位提前下车的故人,是否正在某个平行时空续写着未竟的诗行?新生入学时全年级4个班200号人,迄今已有十一二人不幸离世,3班损员最严重,庶几占去全年级的二分之一!

微信群里跳出的掰手腕视频,让蛰伏四十年的青春突然苏醒。镜头里虬结的臂膀,分明还是那个在湘江边和渔家少年比试腕力的青衫客。廖正强发来的生辰揭秘,像一粒石子投入记忆深潭。弦歌已逐春波远,乙巳灯前认故袍:原来我们不仅共享过岳麓山的晨雾、橘子洲的夕照,竟连生命初始的啼哭都曾在同一时辰响起。这种宿命般的纠缠,让珠江三角洲近四十年的漂泊都有了诗意的注脚。

记得三年前在佛山祖庙前,木棉花落满镬耳山墙的春夜,我与老廖坐在百年老榕下长谈。已经深夜十一点多了,月光把陶塑瓦脊上的哪吒闹海剪影投在石板上,他说起广州好打桥牌、心存大爱、一直从事保险事业的罗秀东最近如杨泽琦一般痴迷金石,从化的刘运潜承包了荔枝园,深圳的何冬雁在学习插花,罗琼萼的孙子都能背诵《离骚》了。我和老廖约定要找个时间带他去怀化看看洪江古商城青石板上的商帮、排帮足迹,再请他吃一盘湘西“鸭王”廖铁城香喷喷的地道血粑鸭;再找机会过东莞,看看南城社科大楼窗前那株年年开花的明代凤凰木,以及可园。

东江货轮的汽笛惊散了我的沉思。对岸水濂山的轮廓渐渐隐入暮色,忽然想起张若虚的叩问:"江畔何人初见月?江月何年初照人?"这亘古的月光,曾照亮杜甫笔下的鄜州,此刻又浸润着南城的万家灯火。而我们这些在时光褶皱里跋涉的旅人,不过是长河中的点点流萤。

手机屏幕再度亮起,是旅居加拿大温哥华的刘虹娃发来的同学会合影。照片里在粤同窗们站在深圳湾大桥前,江峰有点夸张的手势还像当年执笔板书《过秦论》,熟谙剪纸的罗琼萼鬓边白发与木棉花相映成趣。我忽然笑自己痴,既贪恋东莞荔枝的甘醇龙眼的蜜凉,又惦念洪江窨子屋的天井落雨。这大概就是老之将至的症候:总想在记忆的锦匣里多藏几缕七彩年光。

下山时,黄旗灯笼在暮色中次第点亮。橙红的光晕里,我听见1981年的自己在二里半青枫峡的山道上朗声吟诵:"惟草木之零落兮,恐美人之迟暮。"四十四年后的这个黄昏,两个摩羯座老同学的约定,或许最宜选在能望见金鳌塔的江边酒肆。那里该有滚烫的东莞腊味饭,有温好的石湾玉冰烧,当然还要有蘸着星光的往事佐酒。醉眼朦胧时,或可效仿东坡居士,唱一阙《定风波》。有诗为证:

岳麓云开别有天,青枫峡畔记流年。

爱晚亭前霜鬓客,岳王亭外赫石烟。

二里半敲晨读鼓,荣湾镇泛夜航船。

砚田四十耕耘后,铁笛犹吹湘水边。

——毕竟,岭南的荔枝正红,而我们头顶的霜丝,尚能簪花。

2025年谷雨草成于莞邑榄味阁

作者介绍

王一丁,湖南洪江人,我校中文系1981级校友。中国诗歌学会会员,广东省戏剧家协会、作家协会、朗诵协会会员,樟木头新阶联首届监事长。获评第7届中国诗歌春晚“2020年度中国十佳辞赋家”称号。

学校首页

学校首页  校友企业家联盟

校友企业家联盟